はじめに:パッチ後の三重苦との戦い

前回の記事では、新DLC「Bridges & Ports」導入後の深刻な問題に直面したところで終了しました。

騒音問題、トラック渋滞、そして人口減少という三重苦です。

今回はこれらの問題に一つずつ取り組んでいった過程をお届けします。

新DLC「Bridges & Ports」とパッチ1.3.6f1の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

騒音問題の解決:産業区画の大移動作戦

問題の根本原因

パッチ1.3.6f1によって、ゾーン工業地帯からの騒音公害が大幅に増加しました。

騒音公害の量と影響範囲の両方が増加したため、既存の街では産業区画と住宅地の距離が完全に不足している状態になってしまったのです。

騒音公害マップを開くと、産業区画周辺の住宅地が真っ赤に染まっており、住民からの苦情が殺到していました。

解決への道筋

幸いなことに、前回の記事で産業区画を拡張する場所の目途はついていました。

新しい産業区画の造成も完了していたため、あとは古い産業区画を取り壊すだけです。

まずは騒音公害マップを開いて、どこまで削減すれば騒音が解消されるかを見定めました。

影響範囲が広がっているため、想像以上に多くの産業区画を撤去する必要がありそうです。

実際の作業

騒音公害マップと睨めっこしながら、住宅地に近すぎる産業区画を次々と取り壊していきました。

同時に、産業区画と住宅地の間に植樹も行ってみました。

木々が騒音を吸収してくれるかどうかは定かではありませんが、少なくとも緑のバッファーゾーンを作ることで視覚的な分離効果は期待できます。

効果の確認

物理的に産業区画が消滅したことで、しばらく時間を置くと騒音公害は完全に解消されました。

騒音公害マップから赤い部分が消え、住民の満足度も徐々に回復してきています。

今後は新しく区画を設定する際、必ず騒音マップを確認しながら、産業区画と住居区画との間に十分な距離を確保するようにします。

一つ目の問題、騒音対策は無事完了です。

トラック渋滞問題:さらなる道路網の拡張

渋滞の原因調査

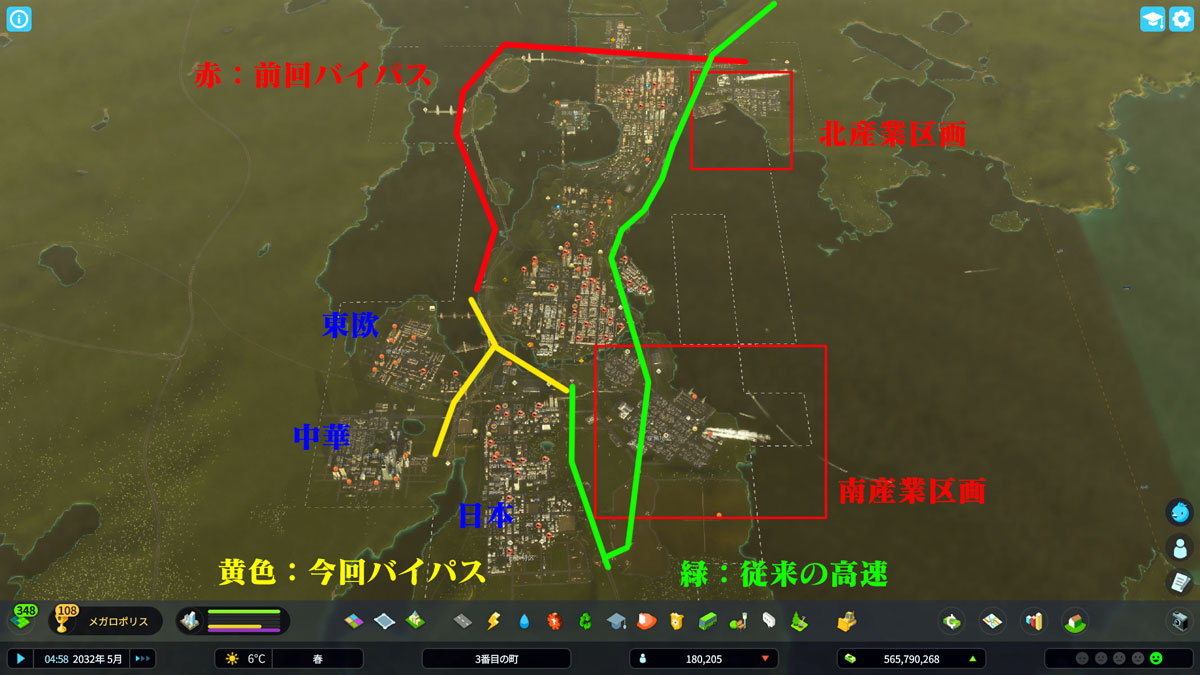

次に取り組んだのがトラック渋滞問題です。

前回作成した海上バイパスだけでは、まだまだ渋滞が解消されていません。

渋滞している地点で車両の行き先を確認してみると、興味深いことに気づきました。

多くの車両が南側に向かおうとしているのです。

インフラの盲点発見

よく考えてみると、南方面にある中華地区や東欧地区には高速道路がつながっていませんでした。

前回作成したマップ中央部のバイパスで交通の流れは改善されましたが、そこで降りて高速道路が未接続の南側エリアに向かう流れが予想以上に多かったのです。

これでは渋滞が解消されないのも当然です。

南方向バイパスの建設

そこで、高速道路バイパスをさらに南に延伸することにしました。

ただし、通常の完全なインターチェンジ(IC)ではなく、ハーフICを採用することにしました。

これは片方向への出口と、片方向からの入口だけを持つICです。

具体的には、南行きは降り口のみ、北行きは入り口のみという構成にしました。

これにより、南方面への交通の流れをスムーズにしつつ、IC部分での渋滞も最小限に抑えられます。

効果の測定

バイパスを延伸してしばらく放置してみると、確かに渋滞は若干解消されました。

完全に渋滞がなくなったわけではありませんが、以前よりは交通の流れが良くなっています。

ただし、時間帯によってはまだまだすさまじい渋滞が発生します。

これは都市の規模を考えれば、ある程度は仕方のないことかもしれません。

IC周辺の新たな課題

バイパスの効果は出ているものの、新たな問題も浮上してきました。

ICから出た先の一般道が渋滞で半端ない状態になっているのです。

高速道路の流れが良くなっても、出口で詰まってしまっては意味がありません。

この問題についても、今後対策を考える必要があります。

究極の解決策:JCTの建設

最終的に、さらなる抜本的な対策として、ジャンクション(JCT)の建設に踏み切りました。

北の産業区画から南の産業区画まで、途中で一般道に降りることなく直通できる高速道路を設置したのです。

これにより、産業エリア間の物流がより効率的に行えるようになりました。

流量の整理が進み、交通状況はかなり改善されました。

それでも残る渋滞

様々な対策を講じましたが、それでも渋滞は完全には解消されていません。

慢性的な渋滞は依然として残っており、抜本的な解決にはまだ道半ばといったところです。

道路網の拡張は今後も継続的に行っていく必要がありそうです。

とはいえ、以前と比べれば確実に改善しているので、方向性は間違っていないと思います。

人口減少問題:下げ止まりと新たな均衡点

静観という選択

騒音問題と渋滞問題に集中していたため、人口減少問題についてはあまり積極的な対策を取りませんでした。

パッチノートには「人口は短時間(5〜10分)で安定するはず」と書かれていたので、しばらく様子を見ることにしたのです。

前回の記事では23万人から19万人を切るまで減少していた人口ですが、果たしてどうなったでしょうか。

ついに訪れた転換点

そして、ついにその時が来ました。

人口17万人に突入したあたりで、減少がいったん止まり、わずかながら上向きになったのです。

久しぶりに見る人口増加のグラフでした。

もちろん、すぐにまた下向きに転じましたが、大きな減少は見られなくなりました。

新たな均衡点の発見

その後も人口は17万人から18万人の間で推移しており、この範囲で安定しているように見えます。

パッチによって市民数の計算方法が修正された結果、このマップの適正人口は17〜18万人程度なのではないかと考えています。

以前の23万人という数字が、実は誤った計算による過大評価だった可能性が高いです。

今後の展望

人口が安定したことで、ひとまず最悪の事態は脱したと言えるでしょう。

今後は無理に人口を増やそうとするのではなく、17〜18万人の人口に見合った都市サービスと産業構造を整えていくことが重要です。

適正規模での運営を目指す方が、健全な都市経営につながるはずです。

総評:三重苦からの脱出

記事シリーズのこれまでの流れ

この記事は「Bridges & Ports」DLC導入後のプレイ記録シリーズの続編です。

これまでの経緯はこちらからご覧いただけます。

- Cities: Skylines II「Bridges & Ports」DLC配信開始!パッチ1.3.6f1翻訳

- 新DLC「Bridges & Ports」で水辺の街作り!フェリーと漁業に挑戦

- 深刻な渋滞と人口急減!海上高速道路プロジェクトで街を救えるか

それぞれの問題への対応結果

パッチ後に直面した三つの大きな問題について、今回は以下のような対応を行いました。

- 騒音問題:産業区画の移転により完全解決

- トラック渋滞:高速道路網の拡張により部分的に改善、今後も継続的な対策が必要

- 人口減少:17〜18万人で下げ止まり、新たな均衡点を発見

パッチの影響を乗り越えて

今回のパッチ1.3.6f1は、既存プレイヤーにとってはかなり厳しいものでした。

特に騒音公害の増加とトラック交通量の増加は、長年育ててきた街の構造そのものを見直す必要が出てくるレベルの変更でした。

しかし、これらの変更はゲームバランスの改善という観点から見れば、必要なものだったのかもしれません。

より現実的な都市運営へ

騒音公害や交通渋滞といった問題は、現実の都市計画でも重要な課題です。

今回のアップデートにより、Cities: Skylines 2はより現実的で奥深い都市シミュレーターに近づいたと言えるでしょう。

産業区画と住宅地の適切な配置、十分な交通インフラの整備といった、基本的な都市計画の重要性があらためて浮き彫りになりました。

次回予告

次回は、さらなる都市の最適化に取り組んでいきたいと思います。

特に、まだ完全には解決していない渋滞問題については、公共交通機関の活用なども含めて、より多角的なアプローチを試していく予定です。

また、新しいDLC「Bridges & Ports」で追加された要素も、もっと活用していきたいですね。

次回もお楽しみに。

ということで、今回はここまでとなります。

※画像はクリックでオリジナルサイズ

※このページでは、Paradox,Colossal Orderが権利を所有する画像を利用(引用)しております。当該画像の転載・配布は禁止いたします。