暴風雨警報の中での太宰府決行

前回の記事はこちら

3日目は朝から暴風雨の予報が出ていました。

どんより曇った空から霧雨がぱらつく、いかにも嵐の前の静けさといった天気。

一応折りたたみ傘は持参しましたが、暴風に対してどこまで効果があるか疑問でした。

それでも太宰府天満宮なら、最悪雨に降られても建物内で雨宿りができそうだと判断し、決行することにしました。

博多バスターミナル~通勤ラッシュの洗礼

博多のバスターミナルに到着すると、通勤客の長蛇の列に圧倒されました。

人、人、人の波で、福岡の交通拠点としての重要性を実感します。

太宰府天満宮行きのバスの始発便に乗り込み、高速道路を走りながら太宰府へ向かいました。

道中は軽い雨が降ったりやんだりを繰り返し、「なんとか天気持ってくれ」と祈るような気持ちでした。

太宰府天満宮到着~1100年の歴史と工事中の現実

太宰府天満宮に到着した時は、幸いまだ雨が降っていませんでした。

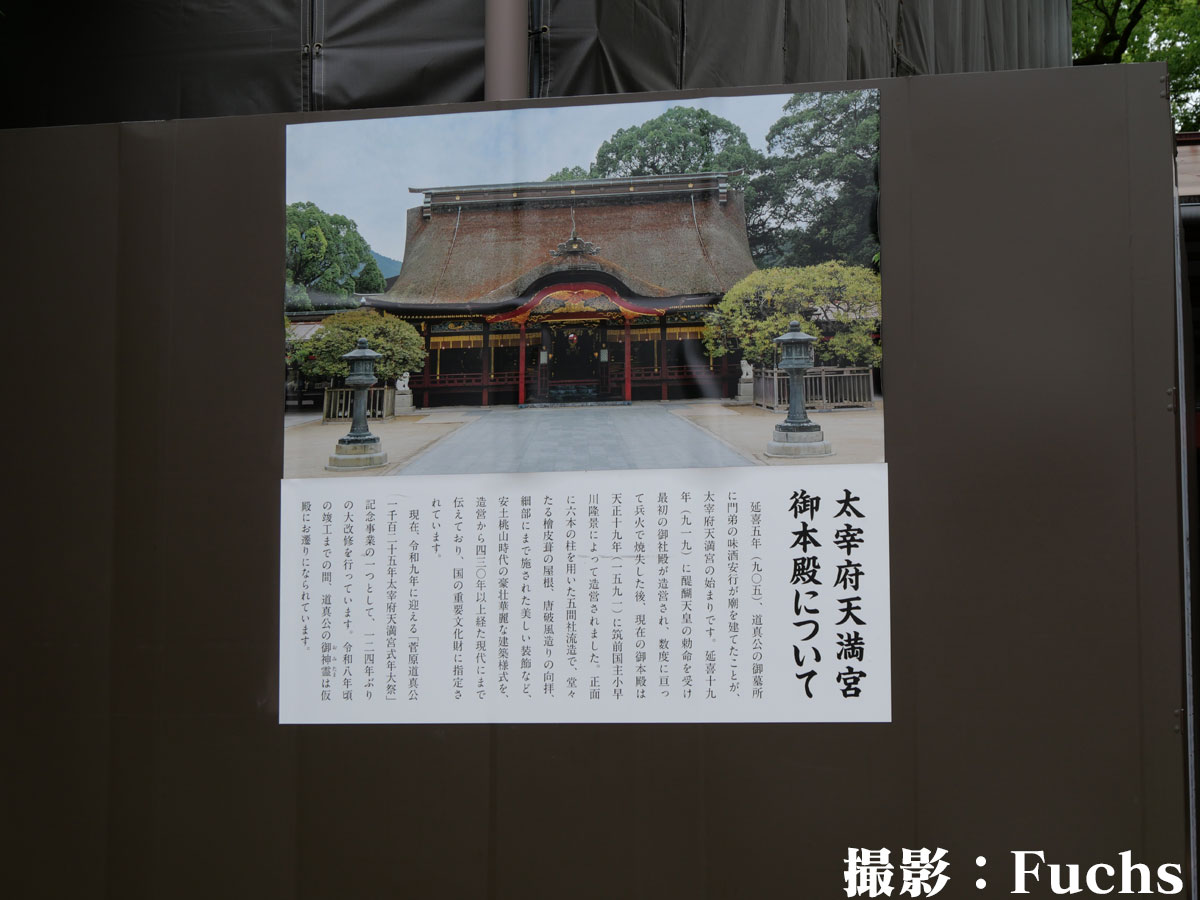

参道を歩いて本殿へ向かうと…なんと工事中。

本殿が見れませんでした。

これは予想外のガッカリポイントでしたが、それでもしっかり参拝し、御朱印をいただきました。

太宰府天満宮は、平安時代の学者・詩人・政治家として活躍した菅原道真公を祀る神社です。

道真公は延喜元年(901年)に藤原時平らの讒言によって大宰権帥として大宰府に流され、延喜3年(903年)にこの地で59年の生涯を終えました。

その後、道真公の墓所の上に建てられたのが太宰府天満宮の起源で、1100年以上の歴史があります。

現在の御本殿は1591年に筑前領主・小早川隆景によって再建されたもので、桃山時代の豪壮華麗な様式を伝え、国の重要文化財に指定されています。

道真公は学問の神様として親しまれ、現在でも全国から多くの参拝者が訪れています。

天開稲荷への山登り~神秘的な奥宮体験

境内で地図をもらうと、「天開稲荷神社」という奥社があることを発見。

まだ雨も降っていなかったので、行ってみることにしました。

坂を上る手前で黒猫さんに遭遇。

とても可愛らしく、旅の疲れが癒されました。

山の中を進んで石段を上り、ようやく天開稲荷神社に到着。

奥の院は岩場の洞窟内にあり、とても神秘的で趣深い場所でした。

この場所は大宰府の鬼門(東北)の方角に位置し、古来より霊験あらたかな場所として信仰されています。

しっかり参拝しましたが、御朱印は太宰府天満宮の方でいただくシステムになっていました。

下山して再び太宰府天満宮で天開稲荷神社の御朱印もいただきました。

竈門神社への冒険~鬼滅の刃聖地としての話題性

さて、次にどこへ行こうかと考えていると、竈門神社が気になりました。

最近は人気漫画「鬼滅の刃」の聖地として話題になっており、主人公「竈門炭治郎」と同じ「竈門」の名を持つ神社として全国から多くのファンが訪れています。

公共交通機関では行きにくい場所にあり、コミュニティバス「まほろば号」に乗る必要があります。

バス停で待っていると…20分待っても30分待ってもバスが来ません。

「もう来ないのか?」と思った頃、ようやく到着。

遅延しすぎでしょう!

その間に雨がぱらつき始め、天気は確実に悪化していました。

竈門神社参拝~縁結びと鬼門除けの歴史

小さなバスが山道を登り、宝満宮竈門神社に到着。

なんとか雨が本格的に降る前に到着できました。

また軽い山登りとなりましたが、竈門神社を参拝しました。

宝満宮竈門神社は、主祭神に玉依姫命を祀り、古来より縁結び・方除け・厄除の神様として信仰されています。

また、大宰府政庁の鬼門(東北)に位置する宝満山に鬼門除けとして建てられた歴史があります。

現代的でおしゃれな祈祷受付もあり、時代に合わせた工夫が感じられました。

宝満山(別名・竈門山)は古くから修験道で知られ、現在も修験者が修行を行う霊山です。

江戸時代初期の剣客・夢想権之助は宮本武蔵のライバルとして知られていますが、彼は宝満山にこもって神託を受け、神道夢想流という独創的な杖術を創案したと伝えられています。

このため境内には夢想権之助を祀る社もあります。

御朱印もいただきましたが、さらに山登りすれば特別御朱印がもらえるそうでした。

しかし、この天気でそんな装備もないので断念。

周辺の小さな神社も参拝してからバス停に向かいました。

すると、参拝が終わったタイミングで本降りが始まりました。

まるで参拝のタイミングを見計らってくれていたかのようで、思わず「ありがとうございます」と呟いてしまいました。

梅ヶ枝餅と手打ちうどんで小休止

屋根のあるバス停で再び30分ほどバスを待ち、太宰府天満宮に戻る頃には本降りになっていました。

これはまずいと思いながら参道を歩き、カフェに避難して名物の梅ヶ枝餅とコーヒーをいただきました。

太宰府の名物である梅ヶ枝餅は、道真公と梅にまつわる「飛梅伝説」に由来する銘菓です。

さらに別の店で梅ヶ枝餅を購入し、雨の中立ち食い。

確かに店によって味が違うことを実感しました。

昼食を考えると、近くのレストランはかなり高い観光地価格。

もう少し手頃な店を探すと、駅近くに「手打ちうどん 梅のくら」という店を発見しました。

またうどんかと思いましたが、ざるうどんを注文。

梅味のつけダレと普通のつけダレがあり、梅味のつけダレが特に美味しくてあっという間になくなりました。

細い麺でもっちりとした食感も印象的でした。

九州国立博物館~アジア文化交流の歴史体験

まだ昼間だったので、九州国立博物館に行ってみることにしました。

後で気づいたのですが、太宰府天満宮から虹のトンネルで直接行ける道があったのに、普通の道を歩いて行ってしまいました。

土砂降りの中を。

博物館に到着すると、折りたたみ傘が傘立てに入らずに苦労しました。

柄が太いため物理的に入らないのです。

なんとか押し込んで館内へ。

入館料700円を払い、展示物を見て回りました。

九州国立博物館の文化交流展示室では、日本とアジア、ヨーロッパとの文化交流の歴史を旧石器時代から江戸時代まで5つのテーマに分けて展示しています。

ここは単なる「常設展示」ではなく「文化交流展示」と呼ばれ、日本の文化交流史を学べる貴重な施設です。

特に印象深かったのは古代の埴輪で、その表情や仕草に親しみを感じました。

現在「はにわ」特別展も開催されており、群馬県や宮崎県など全国各地から集められた重要文化財の埴輪を見ることができます。

また、明(中国)から持ち込まれた大量の銭貨が瓶に入って展示されていたり、やたらと大きな古代の剣があったりと、歴史のロマンを感じさせる展示も多く、雨を気にせずゆったりと見学できました。

福岡タワー~暴風雨の中の絶望的な展望体験

外を見ると雨はさらに激しくなっていました。

最悪の展開でしたが、戻らないと帰れないので土砂降りの中、小さな折りたたみ傘で戻りました。

当然ずぶ濡れになりました。

帰りは太宰府駅から西鉄電車で二日市駅乗り換えして天神へ。

天神到着時も土砂降りで、外を歩くのは困難な状況でした。

屋内で楽しめる観光施設を調べると、福岡タワーが出てきました。

「雨でも楽しめる」と書いてあったので、行ってみることにしました。

天神南のバス停を探すのに苦労しながらも、路線バスに乗車。

座席に座って土砂降りの中を走るバスの様子を眺めていると、おもむろに高速道路に入りました。

「路線バスが高速道路を走る!立っている人もいるのに!」と一人で興奮してしまいました。

これが福岡名物の路線バス高速運行なのですね。

福岡タワーでの失敗体験

福岡タワーは1989年のアジア太平洋博覧会(よかトピア)のモニュメントとして、福岡市政100周年のシンボルとして建設されました。

高さ234mで海浜タワーとしては日本一の高さを誇り、8000枚のハーフミラーで覆われた正三角柱の形状から「ミラーセイル」の愛称で親しまれています。

福岡タワーに到着しましたが、バス停からタワーまでの距離が予想以上にあり、強風の中を歩いてずぶ濡れになりながら到着しました。

展望台料金800円を払って地上123mの最上階へ。

通常なら360度のパノラマで福岡市街から博多湾まで一望でき、夜景100選にも選ばれた絶景が楽しめるはずでした。

雨の中でも観光客はいましたが、ほとんどが外国人、おそらく韓国の方々でした。

しかし、最上階に到着して街を眺めると…完全に暴風雨状態。

雨粒がガラスに付きすぎて、景色がほとんど見えません。

「雨でも楽しめる」とありましたが、これほどひどいと何も面白くないことがよく分かりました。

晴れていれば素晴らしい景色が楽しめたでしょうが、雨すぎました。

それでもぐるっと一周して景色を眺め、記念ガチャガチャでピンバッジを引いたりして30分ほど過ごしました。

奇妙なスタンプ体験

エレベーター前にあるスタンプを一心不乱に押している人を目撃。

警備員さんも複雑な表情で見ていましたが、その人は大量にスタンプを押していました。

あのスタンプに何か特別な価値があるのでしょうか?謎です。

下りのエレベーターは私一人で、説明してくれるお姉さんと二人きりになってしまい、妙に気まずい雰囲気でした。

すみません、ずぶ濡れのおっさん一人で。

天神での夕食~博多名物焼きラーメンとの出会い

お土産を見てから天神に戻ることにしましたが、雨風がさらに強くなっていました。

バス停でどのバスに乗れば良いか分からず、調べてもダイヤが乱れすぎて情報が錯綜していました。

適当に乗ったバスが今度は高速道路を使わないルートで、下道をのんびり戻ることになりました。

学生の帰宅時間とも重なり結構混雑しましたが、なんとか天神に到着。

天神地下街を散策してお土産を購入した後、地下にある「竹乃屋」という居酒屋で夕食をとりました。

メニューを見ると焼きラーメンがあったので、それと「ぐるぐるとりかわ」、お酒を少々注文。

初めて食べる焼きラーメンは、博多の屋台メニューとして有名な一品で、とんこつスープベースながら炒めることで独特の食感と香ばしさが生まれます。

屋台よりもかなり安く、とても美味しかったです。

鶏皮(とりかわ)は福岡名物の一つで、カリカリ感ともちもち感が絶妙で、お酒との相性も抜群でした。

最後の買い物とサニーパン

夕食を終えて地下鉄で博多に戻りました。

次の日はほぼ帰宅の移動だけなので、博多で大量にお土産を購入。

名物の「通りもん」など、家族に渡すお土産を色々買い込みました。

最後にシロヤさんで旅の相棒となったサニーパンとワッフル、そしてブドウパンも購入してホテルに戻りました。

さすがに3日目でも、サニーパンへの愛は変わりません。

むしろ旅の疲れを癒してくれる心の支えのような存在になっていました。

3日目の総評

- 歩行距離:約11km(悪天候のため比較的短距離)

- 御朱印GET:2つ(太宰府天満宮、天開稲荷神社)

- 福岡グルメ:梅ヶ枝餅、手打ちうどん(梅味つけダレ)、焼きラーメン、ぐるぐるとりかわ

- 訪問スポット:太宰府天満宮、天開稲荷神社、竈門神社、九州国立博物館、福岡タワー

- 天候:暴風雨で散々

- 新発見:竈門神社の鬼滅の刃聖地としての人気

悪天候に翻弄された一日でしたが、それはそれで旅の思い出になりました。

太宰府天満宮では1100年を超える歴史と菅原道真公への信仰の深さを感じることができました。

本殿が工事中だったのは残念でしたが、天開稲荷神社や竈門神社といった奥深い場所も発見できました。

特に竈門神社は、「鬼滅の刃」の聖地として近年注目を集めており、漫画・アニメファンの新たな巡礼地となっていることを実感しました。

九州国立博物館では、日本とアジアの文化交流史を学ぶことができ、特に古代から近世までの九州の歴史を体系的に理解できる貴重な体験でした。

天候に関係なく楽しめる施設として、雨の日の観光には最適でした。

福岡タワーは晴天であれば素晴らしい景色が楽しめる日本一の海浜タワーですが、暴風雨では全く景色が見えず、天候の重要性を痛感しました。

それでも焼きラーメンという新しい福岡グルメに出会えたり、福岡の路線バスが高速道路を走る様子を体験できたりと、悪天候ならではの発見もありました。

特に焼きラーメンは博多の夜の味として、とんこつラーメンとは違う魅力を持つ一品でした。

明日はいよいよ最終日。

帰路につく前の最後の福岡を楽しみます!

この旅行記は個人の体験をもとに書かれています。天候や交通状況により、施設の営業時間や料金等は変更になる場合があります。