プロ野球スピリッツAプレイ記録

スマホゲーの中では一番プレイしているプロスピAの記録となります。

【プロスピA】スターロード2024 仕様変更と攻略のポイント

開催期間:2024/02/21 15:00〜02/28 14:59

プロスピAのイベント「スターロード」の仕様が大幅に変更されました。

この記事では変更点と私の感想、プレイのコツをご紹介します。

スターロードの仕様変更について

今回のスターロードでは、以前のバージョンから大きく仕様が変わりました。

主な変更点は以下の通りです

最も大きな変更点は、ポイント獲得方法が「活躍ゲージ」によるスターポイント獲得システムに変わったことです。

これにより、プレイ方法や戦略が大きく変わることになりました。

変更点の感想

正直に言うと、今回の仕様変更は個人的には改悪と感じています。

以前は最初の2日間で低弾道やグラウンダーを狙って頑張れば、イベントをほぼ完了できる仕組みでした。

しかし新しい仕様ではその方法が使えなくなり、活躍ゲージでスターポイントを稼ぐ形になりました。

さらに3出番だけで終わってしまうため、十分にプレイを楽しめない感じがします。

以前の仕様の方がスターポイントを稼ぎやすく、プレイしやすかったと感じています。

この変更にはかなりがっかりしていますが、文句を言いながらもプレイを続けている状況です。

効率的な攻略方法:活躍ゲージの活用

新しい仕様では、活躍ゲージを700まで上げることが重要です。

ゲージが700になったら、出番スキップ機能を使って操作回数を減らすことができます。

到達しないことも多々ありますが。

日程によるボーナス選手の活用

イベント期間中、日程によって異なる特性を持つ選手にボーナスが付きます。

これらのボーナス選手を上手く活用することで、効率よくポイントを稼ぐことができます。

序盤は投手、中盤以降は野手を優先的に使うのがおすすめです。

またより長打を狙いやすい弾道の選手で好成績を目指すと良いでしょう。

オーダー編成のコツ

プレイする選手以外は、育成したい選手を編成するのがおすすめです。

対戦相手のスピリッツは比較的低く設定されているため、育成中の選手でも試合に勝利することは十分可能です。

イベント完走について

スターロードは7日間という比較的長いイベント期間があります。

自然回復だけでイベントを完走できるかどうかは微妙なところです。

ボーナス選手を確実に活用し効率よくプレイすれば、エナジーを消費せずに完走できる可能性はあります。

ただし、以前の仕様に比べるとポイントを稼ぎにくくなっているため、

完走するためにはより計画的にプレイする必要があるでしょう。

まとめ

今回のスターロードは仕様変更により、以前とは異なるプレイ感となりました。

個人的には以前の方が好みでしたが新しい仕様にも少しずつ慣れていくしかありません。

活躍ゲージを効率よく上げることと、ボーナス選手を活用することを意識してプレイすれば、

イベントを少しでも効率よく進められるでしょう。

皆さんも改悪に文句を言いながらも、頑張ってプレイしていきましょう!

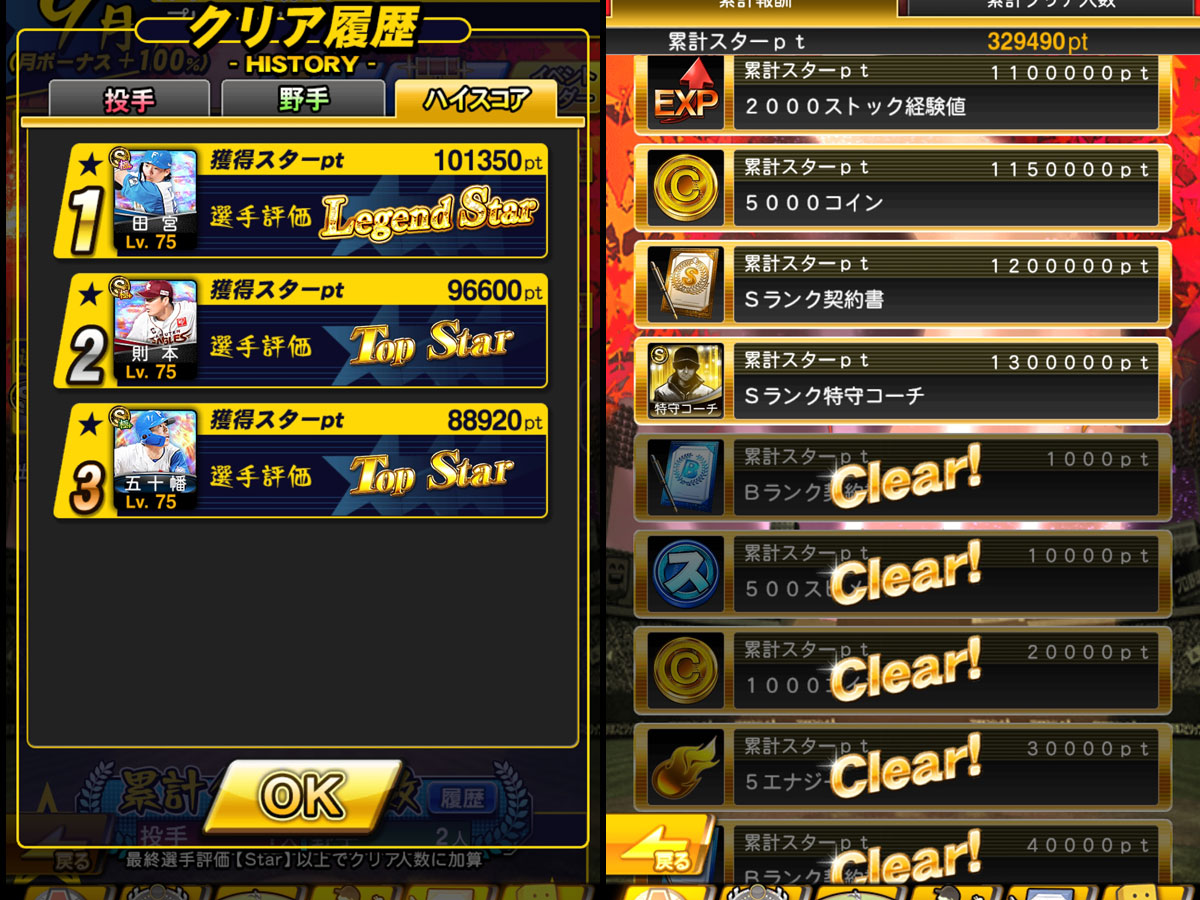

今週のSランク挑戦

2024侍ジャパンセレクション第1弾、2024侍ジャパンセレクション第2弾の無料スカウトがあったのと、Sランク契約書の開封をしました。

2024侍ジャパンセレクション第1弾 10連

無料スカウトなのであまり期待していませんでした。

もう2025に向けての準備ですし…。

ということでオープン!

S:小園選手、北山投手!

まさかの侍ジャパン2枚。

そしてファイターズの北山投手が出てくれたのでした!

これはうれしい!! 早速育成です。個人的には大当たりです。

2024侍ジャパンセレクション第2弾 10連

1弾が良かったので期待が高まります。

Bが続いてがっかりしていましたが…

S:細川選手、才木投手

あー。うん。という感じでした。Sが複数はうれしいので!。

ただ使わない選手なのでミキサー行きですね。

ということで無料にしては大盤振る舞いなスカウトでした

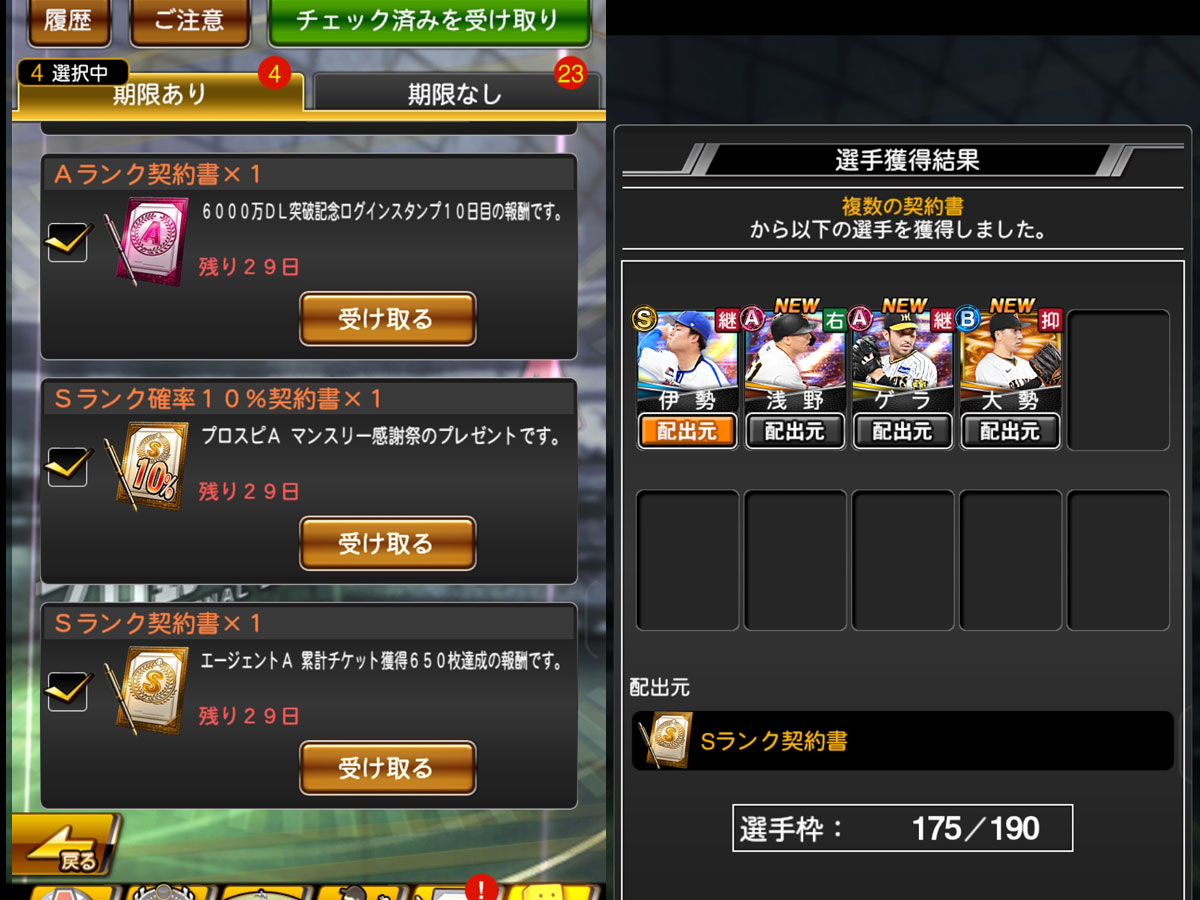

Sランク契約書開封

前回イベントの報酬を開封します。

Sランク確率10%契約書も開封しました

Sランク契約書から伊勢投手がでました。

それ以外はA(Sランク確率10%契約書、Aランク契約書)

BはBランク契約書からです。

うん。ミキサー行きですね。

今週のファイターズ: 上沢問題、選手会の「火に油」で再燃

ようやく沈静化しつつあった上沢直之投手の移籍問題が再び燃え上がりました。

その原因はなんとプロ野球選手会の「火に油を注ぐ」発言。

キャンプも終盤を迎え、オープン戦でチームの実力が試される大切な時期に、なぜこのタイミングで問題を蒸し返したのか。

選手会の対応とその問題点について考えます。

選手会の暴走 – 問題を再燃させた不可解な発言

2月20日、沖縄・那覇市内でNPBとプロ野球選手会の事務折衝が行われました。

この席で選手会側は上沢直之投手のソフトバンク移籍に関する日本ハム・新庄剛志監督の発言に対し、「制度上違反していないのに、球界の影響力のある人の発言によって誹謗中傷につながっている」と強く非難。

さらに会沢翼会長からは「なぜNPBは『問題ない行動だ』と選手をかばわなかったのか」という訴えまで飛び出しました。

選手会の森忠仁事務局長は「今後、開幕前や特に上沢君が日本ハムと対戦するときに、またこの話をされると火種がつく」とまで言い切りました。

この発言こそが実際には既に収束に向かっていた問題を再燃させる「本物の火種」となったのです。

ファンの怒りを無視する選手会

この選手会の発言に対し、SNS上では批判の声が殺到しました。

「選手会は上沢式FAを認めるってことでいいんですかね。その方が不健全だしやった選手への誹謗中傷増えるだろ」

「選手会側からしたら誹謗中傷さえなくなれば上沢式FAほど旨味のある制度もないんだからそりゃそうするわな」

「権利ばかり主張してると、ファンの支持を得られなくなるよ」

こうした批判に対し、選手会は翌21日、Xで

「選手は限られた現役生活の中で熟慮の上で決断しており、人格否定ともとれるような発言を受ける理由はありません」

と再投稿。これがさらに火に油を注ぐ結果となりました。

制度上問題ないことと倫理的に問題ないことは別

確かに上沢投手の移籍は制度上違法でも反則でもありません。

しかし多くのファンが感じている違和感や失望感は、制度の問題ではなく「倫理観」の問題です。

12年間育ててくれた球団、ポスティングを認めてくれた球団に対する感謝の気持ちはどこへ行ったのか。通訳の支援まで受けています。

メジャー挑戦のためにポスティングを願い出ながら、わずか1年で帰国ししかも同リーグのライバルチームに移籍する。

これが多くのファンの心に引っかかる「倫理上の問題」なのです。

選手会がこの倫理的側面を完全に無視し、ただ「制度上問題ない」と主張するだけでは、ファンの心を傷つけるだけです。

新庄監督の発言 – 誹謗中傷か、ファンの代弁者か

選手会が問題視した新庄監督の発言、それは1月8日の「ああいう決断を彼がして、ちょっと育て方が違ったのかな」という言葉です。

これは誹謗中傷でしょうか?

多くのファンはむしろこの発言に共感し、新庄監督がファンの気持ちを代弁してくれたと感じたのではないでしょうか。

また1月20日の監督会議でも「一年向こうに行って駄目で、違う球団となると、監督をしている立場としては『は?』となる」と率直な思いを語りました。

これはポジションや立場があるからこその率直な意見であり、多くのファンも同じ気持ちだったはずです。

選手会は「問題ない行動だ」と上沢選手をかばうことを求めていますが、制度上問題なくても、

ファンが違和感を覚える行動を「問題ない」と公言するのはNPBとしても難しいでしょう。

選手会の主張する「権利」と失われる「信頼」

選手会は選手の権利を守る立場として、上沢投手の移籍を擁護するのは当然かもしれません。

しかし権利の行使には責任が伴います。選手の短期的な利益を優先するあまり、長期的なファンとの信頼関係が損なわれては本末転倒です。

「家族のため」という理由で移籍を選んだ上沢投手が実際には単身赴任を選択したという報道もあります(真偽不明)。

「家族のため」と説明しながらより高額な契約を優先する姿勢に、多くのファンが違和感を覚えたのも事実です。

選手の権利を主張するなら、同時に「選手としての責任」や「ファンへの誠実さ」も説くべきではないでしょうか。

制度改革は必要、でも火に油を注ぐタイミングではない

上沢問題を契機にポスティングシステムの見直しが議論されるのは必要なことです。

新庄監督も「ポスティングシステムを利用してメジャーに移籍した場合は、最低でも古巣の球団で1年プレーすることを義務付ける」という具体的な提案を行っています。

しかし選手会はそうした建設的な提案をするのではなく、単に「上沢選手の行動に問題はない」と主張し、新庄監督の発言を批判するという消極的な対応に終始しています。

これでは問題の解決にはつながりません。

特にチームがキャンプ終盤を迎え、オープン戦が始まる大切な時期に、

あえてこの問題を蒸し返すのは、日本ハムファイターズというチームにとってもファンにとっても迷惑でしかありません。

選手会が最も苦しめているのは上沢選手自身

皮肉なことに、選手会の一連の行動は、守ろうとしたはずの上沢選手自身を最も苦しめている可能性があります。沈静化しつつあった問題に再び焦点を当てることで、以下のような状況を生み出しています:

- 上沢選手への批判の再燃 – 沈静化しつつあった批判を再び呼び起こしています

- 開幕前のプレッシャー増大 – 最も集中すべき時期に精神的負担を増大させています

- 日本ハム戦への注目度上昇 – 対戦時の過度な注目は選手にとって望ましくありません

- 説明責任の増加 – 今後も繰り返し自分の決断について説明を求められることになるでしょう

本来、守るべき選手を逆に苦しめる結果になっているという現実を、選手会は真摯に受け止めるべきです。

選手会の「ダブルスタンダード」 – 佐々木朗希脱会問題との比較

さらに問題なのは、選手会の一貫性のない対応です。

昨年1月ロッテの佐々木朗希投手の選手会脱退について、同じ森忠仁事務局長は次のように発言しています。

「情けないし、寂しい。もともとFAだったり、ポストシーズンもなかったわけで、先輩方が団結していろんなものを勝ち取ってきた。

それを佐々木君にしても(今まで)当たり前のように使えてきて、(今度は)やめても使えるわけですよね。そこにはいろんな思いがある」

この発言と上沢問題での対応を比較してみてください:

- 上沢問題:新庄監督の率直な発言を「誹謗中傷につながる」と批判

- 佐々木問題:脱会は任意のはずなのに「情けない」と公に批判(どう解釈するかですが私はこう捉えましたという意味で。)

この矛盾した態度は明らかです。

選手会に有利な場合は「選手の自由」を強調し、不利な場合は公の場で選手を批判する。

これでは「選手ファースト」とは言えないのではないでしょうか。

新庄監督の発言を「表現の自由」という観点で見れば、監督としての素直な感想を述べただけです。

それを問題視する一方で、佐々木選手の自由な選択を「情けない」と決めつける姿勢こそ、選手会の本質を表しているように思えます。

選手会はSNS運用を見直すべきではないか

今回の騒動では、選手会のSNS投稿が火に油を注ぐ結果となりました。

「様々なご意見ありがとうございます」と前置きしながらも、実質的にはファンの声を無視し、自分たちの主張を繰り返すだけの投稿。

これは状況をさらに悪化させただけです。

このような炎上を繰り返すなら、選手会はSNS運用自体を見直すべきではないでしょうか。

時に沈黙することも重要な判断です。

特に感情的な対立が生じている状況では、SNSでの発信が問題をさらに複雑化させる場合があります。

そもそも選手会のSNSには一貫性がありません。

上沢問題では積極的に発信しながら、佐々木朗希選手の脱会問題では批判的発言をしても謝罪や説明はSNSでは行わない。

この選択的な情報発信こそが、選手会に対する不信感を高める一因ではないでしょうか。

選手会にとって大切なのは「誰の、何のために活動しているのか」という原点に立ち返ることです。

ファンあっての野球界であり、選手あっての選手会です。

この当たり前の関係性を見失わないでほしいものです。

まとめ – 建設的な対話の場を目指して

選手の権利を守ることは重要です。

しかし同時にプロ野球はファンに支えられているという基本を忘れてはなりません。

制度上問題なくても、ファンの心を傷つける行為を擁護し続ければ、長期的にはプロ野球界全体の信頼低下につながります。

選手会には単に選手の権利だけを主張するのではなく、ファンと選手の橋渡し役として、より建設的な提案を期待したいところです。

「上沢問題」を単なる対立構造に終わらせず、日本のプロ野球界全体の健全な発展につながる議論の契機としてほしいものです。

そして何より今は、新シーズンの開幕を前に、各チームがオープン戦で実力を試す大切な時期。

余計な火種は消し野球そのものへの期待を高める話題こそ必要なのではないでしょうか。

参考記事

※当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。

当サイトが掲載している画像、データなどの情報の無断使用・無断転載は固くお断りしております。

Copyright 2025 Konami Digital Entertainment